万历皇帝(万历皇帝的儿子)

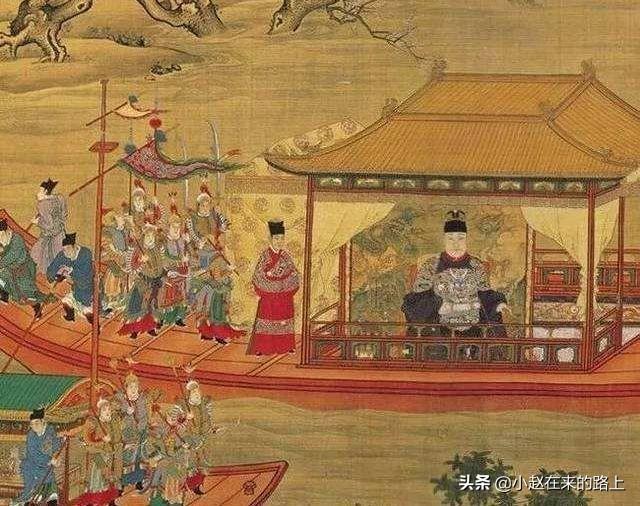

明朝皇帝多奇葩,有的喜欢干木匠活,有的喜欢炼丹,有的喜欢领兵打仗还要给自己封大官,他们虽然都有个人爱好,但也都会老老实实的按时上班,皇帝上班当然就是上朝,听听百官意见,处理处理国家大事。这几位不如万历皇帝做的绝,28年都不去上班。

万历皇帝朱翊钧10岁即位,即位第二年就改年号为万历。从1572年到1620年,整整做了48年的皇帝,在整个中国历史上,这时间也可以排进前列了。不过令世人哗然的是,48年中,他连续28年都没有上朝。

其一,就是文人误国的典范——东林党。公元1604年(万历三十二年),顾宪成等人修复宋代杨时讲学的东林书院,与高攀龙、钱一本等讲学其中,并逐步形成了以江南士大夫为主的官僚政治集团,借讽议朝政、评论官吏之名,行包庇地主,为富商巨贾争利之实。他们虽然提出了廉正奉公,振兴吏治,开放言路,革除朝野积弊等进步口号,然而实质上却沦为了大地主,大商人利益集团的代言人,对明末饥荒灾民的悲惨现实视而不见,对征款赈灾行为极力阻挠。而阉党与东林党的党政,也最终动摇了明朝统治的根基,加速了明朝的灭亡。

其二,万历三大征,即万历年间先后在明朝西北、西南边疆和朝鲜展开的三次大规模军事行动。三场战争虽然都取得了胜利,达到了巩固了明朝边疆稳定,使朝鲜王朝免受倭寇的侵略的最终目的。可是这三场战争也严重消耗了明朝的财力,同时,辽东的后金努尔哈赤再此时获得喘息之机,开始积蓄力量,对抗明朝。

其三,就是努尔哈赤所领导的后金,在万历年间迅速成长为一支庞大的武装力量,并在明万历四十七年的萨尔浒战役后,彻底改变了与明朝辽东守军的攻守态势。

其四,明朝在万历年间已经进入小冰河时期,旱灾频繁、瘟疫横行,百姓流离失所,极大的加重了朝廷负担,并且民动、民变不断,并最终演变成为了全国性的农民起义。

其五,万历皇帝三十年不上朝的行为以及在立储问题出现了“国本”的朝廷分歧,最终导致了明朝在晚明三大案——梃击案、红丸案、移宫案后,开始朝野的纷乱和衰亡。

所以,虽然有人评价万历皇帝是才华横溢、英武神明的千古一帝,但毛主席却一针见血的评价万历一针见血:他10岁登基,这个人长大了,酒色财气都好,极度奢侈腐败,长期荒政。他是明亡的种子,是个无道昏君。他当了48年皇帝,是明朝当皇帝年头最长的一个,也是失民心最严重的一个。

朱翊钧在位之初十年,内阁首辅张居正主持政务,在神宗支持下实行了一系列改革措施,促进社会经济发展,国力恢复,人民生活水平提高。神宗亲政后,励精图治、生活节俭,有勤勉明君之风范,开创了“万历中兴”的局面。期间主持了著名的万历三大征,巩固疆土。 执政后期荒于政事,缺乏贤士、倦于朝政,国家运转几乎停摆。强征矿税亦是在位期间被称为一大诟病,使明朝逐渐走向衰亡。所以综上所述前期明君之作为,但根本上没有真正的君主才能,但并不算是昏君,只能说是生不逢时。但是,明朝皇帝多奇葩,有的喜欢干木匠活,有的喜欢炼丹,有的喜欢领兵打仗还要给自己封大官,他们虽然都有个人爱好,但也都会老老实实的按时上班,皇帝上班当然就是上朝,听听百官意见,处理处理国家大事。这几位不如万历皇帝做的绝,28年都不去上朝。

万历皇帝朱翊钧10岁即位,即位第二年就改年号为万历。从1572年到1620年,整整做了48年的皇帝,在整个中国历史上,这时间也可以排进前列了。不过令世人哗然的是,48年中,他连续28年都没有上朝。

其一,就是文人误国的典范——东林党。公元1604年(万历三十二年),顾宪成等人修复宋代杨时讲学的东林书院,与高攀龙、钱一本等讲学其中,并逐步形成了以江南士大夫为主的官僚政治集团,借讽议朝政、评论官吏之名,行包庇地主,为富商巨贾争利之实。他们虽然提出了廉正奉公,振兴吏治,开放言路,革除朝野积弊等进步口号,然而实质上却沦为了大地主,大商人利益集团的代言人,对明末饥荒灾民的悲惨现实视而不见,对征款赈灾行为极力阻挠。而阉党与东林党的党政,也最终动摇了明朝统治的根基,加速了明朝的灭亡。

其二,万历三大征,即万历年间先后在明朝西北、西南边疆和朝鲜展开的三次大规模军事行动。三场战争虽然都取得了胜利,达到了巩固了明朝边疆稳定,使朝鲜王朝免受倭寇的侵略的最终目的。可是这三场战争也严重消耗了明朝的财力,同时,辽东的后金努尔哈赤再此时获得喘息之机,开始积蓄力量,对抗明朝。

其三,就是努尔哈赤所领导的后金,在万历年间迅速成长为一支庞大的武装力量,并在明万历四十七年的萨尔浒战役后,彻底改变了与明朝辽东守军的攻守态势。

其四,明朝在万历年间已经进入小冰河时期,旱灾频繁、瘟疫横行,百姓流离失所,极大的加重了朝廷负担,并且民动、民变不断,并最终演变成为了全国性的农民起义。

其五,万历皇帝三十年不上朝的行为以及在立储问题出现了“国本”的朝廷分歧,最终导致了明朝在晚明三大案——梃击案、红丸案、移宫案后,开始朝野的纷乱和衰亡。

所以,虽然有人评价万历皇帝是才华横溢、英武神明的千古一帝,但毛主席却一针见血的评价万历一针见血:他10岁登基,这个人长大了,酒色财气都好,极度奢侈腐败,长期荒政。他是明亡的种子,是个无道昏君。他当了48年皇帝,是明朝当皇帝年头最长的一个,也是失民心最严重的一个。

万历皇帝:

1、喜欢读书。

让太监到北京市面上给他买书,佛经、小说、医书、绘本无所不读。他下令重抄了一套历朝《实录》留着自己看。第一次妖书案里郑妃出版的那本《闺范》,也是东厂交给皇帝、皇帝赐给郑妃的。他后期不出面参加经筵,却让翰林官定期把讲义写出来给他看。

2、对军事事务非常关心。

晚明赐给出征统帅尚方剑的惯例就是从他这儿来的。颁发内库给前线。把爱将李如松的地位抬到和文提督宋应昌平等,绝无仅有。还专门下诏给朝鲜的国王,把他骂了一通,要他自强。

3、喜欢敢于任事的大臣。

不喜欢大臣被弹劾之后就要辞任。有病的话把文件拿到家里去办公也行。对弹劾自己的言官表示无视,但常常对弹劾大臣的言官下重手。但也不会给予过度的宠信。

4、避免滥用厂卫。

据说锦衣卫监狱的庭院里都长满了草。

5、对宦官颇为防范。

冯保之后的司礼监掌印张宏,是绝食而死的。下一任张诚,被贬为南海子看宫墙的净军。少时宠信的张鲸,后来失宠,

6、对财物十分细心。

或许就是“贪财”的一个表现吧……御前丢过一件珍珠袍,神宗震怒,拷打追问。郑妃私自拿了一个御用的玉杯给福王,神宗大怒,把杯子cei了。

7、好面子。

做过的事儿基本上没撤回的。万历朝贬谪的人,基本没有回朝的,结果神宗在位太长,据说气得某些“君子”跳脚。万历三十年(1602)病危,跟首辅口授遗诏,说好了要撤回各地的矿监、税监,结果第二天好转了,就把这事儿取消了。

万历一朝没有权臣也没有权宦,因为没有皇帝的给予恩宠,不能形成权势的第二中心。皇帝对三大征非常关心,不过三大征的胜利更多的是由于隆万改革积攒的财力和振兴边防带来的军事复兴,到二十年后就又完了。因为好面子,错过了给被贬者加恩还朝、消弭怨气的机会,也没有及时出手处理党局,反而刺激着小臣们一味批评皇帝与内阁不作为,使得党局逐渐形成。

同时搞的商税、开矿,想绕开官僚机构去取利,但宦官到地方上无从着手,只能招揽了一帮恶霸流氓,强拉着市民要收商税,开矿招揽人进山居住、砍伐、扰民、生事。所得利益全归皇帝、宦官,麻烦全归社区、官府,怎么能不被反对?这种制度就是拍脑袋想出来的。

明朝,是汉族统治的最后一个封建王朝,也是中华民族对外积极探索的一个时代。这个朝代前期有明太祖朱元璋、明成祖朱棣雄才大略稳定社会、发展经济让明朝走向辉煌。但是,大明王朝除了上述这两位皇帝,还有一位皇帝不得不提,他就是——神宗皇帝,也就是我们今天要说的主人公万历皇帝。明朝就是在他的统治下,由最初的辉煌转向落败,在他去世后的几十年内,这个曾经辉煌的王朝便走到了尽头。

万历是平庸之主,绝非睿智聪慧之主。在万历一朝,没有权臣,也没有太监专权。更没有后宫干政的局面。始终是万历把持权力。而值得称颂万历三大征的胜利,不过是由于张居正的改革的政治成果。积攒的财力和振兴国防带来的成就。这与万历无关,但未及二十年这点家当就折腾完了,后来万历怠政,使得万历一朝党争使逐渐形成。万历皇帝最大错误就是做看女真做大,萨尔浒一战,大明王朝由战略主动转为战略相持。

他还有一个不择手段亲自敛聚钱财的恶习,提倡官吏向他进奉,把进奉财物的多少作为衡量官吏是否效忠皇上的标准。

为了在全国范由内聚敛民财,他派出大批宦官,分赴各地充当矿监、税使,肆意搜括民脂民膏。这使得人心汹汹,民变纷起,社会越发动荡不安。总的来说,万历年十五年并没有发生什么大事,万历皇帝也长期不上朝,没有主事之人,大事没有发生,小事不断,预示明朝有盛转衰,逐渐走向灭亡。

万历皇帝的评价可以分三个时期,总结起来就是明神宗是个演员,演到最后入戏太深无法自拔。

1,在江陵柄政期间,大明帝国效率空前提高,励精图治、生活节俭,有勤勉明君之风范,开创了“万历中兴”局面。可以说是明代为数不多的有作为的皇帝。

2,万历中期后虽然不上朝,但是不上朝之后并没有宦官之乱,也没有外戚干政,更没有权臣当政,朝内党争也有所控制,万历对于日军攻打朝鲜、女真入侵和梃击案都有反应,表示虽然忽略一般朝政,还是关心国家大事,并透过一定的方式控制朝局。明神宗其实是个演员。

3,万历后期,朱翊钧荒怠,导致朝内党争不断,最终为明王朝种下恶果。

万历三大征

指明神宗万历帝(1573年~1620年)年间,先后在明王朝西北、西南边疆和朝鲜展开的三次大规模军事行动;分别为李如松(李成梁长子)平定蒙古人哱拜叛变的宁夏之役、李如松,麻贵抗击日本丰臣秀吉政权入侵的朝鲜之役,以及李化龙平定苗疆土司杨应龙叛变的播州之役。

宁夏之役自1592年(万历二十年)二月十八日延至九月十八日。

朝鲜之役第一回冲突自1592延至1593年(万历二十至廿一年);

第二回冲突自1597延至1598年(万历廿五至廿六年)。

播州之役自1599延至1600年(万历廿七年至廿八年)。

影响及评价

“三大征”同样维护了中国西南、东北、蒙古地区的利益,避免了国家分裂,一定程度上维护了大明王朝的统治,践行了明太祖坚决抵抗外侮的祖训,可以说这三场大仗是不得不打之战,是维护华夏之战。《明史》中对”三大征“的评价,有清人自我维护之嫌,亦不能尽信。

三大征明军虽均获胜,但军费消耗甚巨,对晚明的财政造成重大负担。

万历新政(本着正面评价的原则来说,纯属个人观点,之前看到过一篇文章持不同观点的,有兴趣可以参考《万历新政:张居正的改革》)

改革主要集中在三个方面,也就是考成、清丈土地、一条鞭法。

1,考成法——是一项影响后世的法令。

2,精简官僚机构,清查土地,国家税源广开。

3,青史留名的“一条鞭法”(当然这条法令在嘉靖朝就开始实施),其核心是度地而税,穷人的负担不在沉重,人民安居乐业,和谐盛世已经出现。一次伟大的税费改革时期。

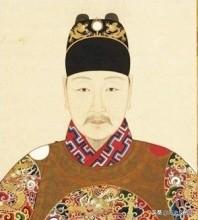

万历皇帝朱翊钧,即明神宗,大明王朝第十三位皇帝。在位时间48年,是明朝在位时间最长的皇帝。

对于万历的评价,后人一直争议很大。针对这个问题,说下个人的看法。

很多人觉得万历在位的前十年对明朝实施的改革很有成效,国力得到恢复,百姓生活得到提高,但这十年不属于万历,这是张居正的十年。不得不说张居正确实是一个非常能干的人,这里我们不对他的过做点评。

由于万历即位刚满10岁,所以朝政基本都是李太后和张居正在管理(据说张居正和李太后关系十分暧昧)。也使得张居正有机会一展抱负,实施对大明王朝的改革,并且改革效果很好。但是万历对于张居正的感情十分复杂,儿时的敬仰,年少时的畏惧,少年时的讨厌,青年时的憎恶。这就埋藏了张居正不能善终的种子,在张居正死后,万历皇帝开始了对张居正的彻底清算,甚至对于他的家人没有丝毫的手软。更有甚者,当时的朝廷只要有弹劾张居正者,万历皇帝都会多看两眼。

当然少年时期的万历,还是拥有着满腔热情的,他也想要做一个名垂青史的好皇帝,可是事与愿违。他过于贪图享乐,骄奢淫逸。这都不是重点,重点是28年不上朝,比他的祖父嘉靖皇帝还要牛叉。

我们简单分析一下,为什么他28年不上朝呢?这就不得不说明朝的文官集团,或者准确的理解为言官集团。这个集团为祸明朝,他们不怕死,专找皇帝的茬,以死柬为荣,一死可以流芳千古,前赴后继,真是令人佩服。

万历皇帝有8个儿子,但他最喜爱的还是他的三子朱常洵,朱常洵的母亲为郑贵妃,也是万历皇帝最喜欢的妃子,所以子以母贵,万历一直想立朱常洵为太子。这就遭受到文官集团的大力反对,自古以来有嫡立嫡,无嫡立长,朱常洵为第三子,大臣积极拥立长子朱常洛为太子。这件事在经历了长达近10年的斗争之后,终于以文官集团的胜利终结。

这也埋下万历心里的阴影,自己身为皇帝,喜爱的儿子不能立为太子,万历十分不满,为了表达自己的情绪,开始了罢工生涯,这一罢便是28年。

28年不上朝,这也导致了明朝政府的瘫痪。很多官员任职到期之后,不能及时退休,索性就自己跑路,跑路以后空出来的职位没有人及时补充,当时全国有八万官员,可实际在职办事的一半都不到。这也为明朝的灭亡埋下隐患。

由于立储问题的斗争,万历的长子朱常洛一直未能出阁读书,而朱常洛的儿子朱由校更是如此,导致万历的后面两位皇帝基本半文盲状态,这样的皇帝怎能治理好国家。

所以,我们纵观万历的一生,前十年的改革励精图治,被他自己一手败光。身为皇帝却骄奢淫逸,意气用事,不问朝政,更是导致自己的儿孙战战兢兢,也是加速了明朝的灭亡。

万历皇帝是中国历史上,被丑化最严重的皇帝之一。

在丑化万历皇帝时,有一种非常流行的说法。那就是万历皇帝天天躲在宫里酒色财气,最后弄得官员越来越少,政府工作都无法正常进行了

关于这一点,先看樊树志《万历传》。

神宗怠于临朝,使朝政日趋委顿,其主要表现之一,便是重大政务不作决断,使中央和地方政府缺官日增,而且长期不补。

大量官员长期不补,在职官员心灰意懒,杜门不出,使各级政府机构濒临半瘫痪状态。这是神宗怠于临朝所带来的严重后果。

关于这一点,再看顾诚《明末农民战争史》

朱翊钧(万历)却认为少一员官就少一份俸禄,还可以免听官员们“聒噪”,落得耳根清净,所以凡遇缺官也不派人递补。这种离奇的做法使国家的中枢机构处于半停顿状态,大大助长了官场中的因循拖拉风气.也为朝廷和地方官员的贪赃枉法开了方便之门。

关于这一点,再看阎崇年《明亡清兴六十年》。

万历长期“三不”,不朝、不见、不批,造成朝廷中枢机构近于瘫痪。最典型的是政府官员的缺员不到补充。

这些历史学者,在说万历昏庸时,都会说到一个共同的观点。那就是万历太昏庸了,所以当时的政府官员,少得都无法正常工作了。

白寿彝主编的《中国通史》,也持相同的观点。

[注]:由于明神宗晏处深宫,不补缺官,早在万历三十年南北两京已缺尚书三人,侍郎十人,科道官九十四人;全国缺巡抚三人,布政监司六十六人,知府二十五人。不仅“曹署皆空”,而且自万历三十七年起,不少大臣纷纷封印出城,拜疏自去,许多办事机构陷于瘫痪状态,政务荒废。

白寿彝主编《中国通史》时,集中了当时中国最优秀的历史学者。所以这部书的观点,应该可以代表中国史学界的普遍观点。

不要说中国人写的历史书了,就是费正清主编的《剑桥中国明代史》,也持同样的观点。

因为万历皇帝在他去世之前的二十多年中,对大臣们恳请他任命已经空出的职位,一直不予理睬。结果,到公元1620年夏,北京和一些地方的许多部门和机构,人员严重不足,官纪不振,效率低下。

当然了,历史学者都持这种观点,历史爱好者就更不能免俗了。所以当年明月的《明朝那些事儿》,也持相同的观点。

按照以往制度,六部给事中的名额,应该是五十余人,而都察院的名额,应该是一百余人。可到了万历三十五年,六部给事中只有四个人,而且其中五个部没有都给事中,连个管事的都没有,都察院的十三道御史,竟然只剩下五个人,干几十个人的活,累得要死。

总而言之,写明末历史,只要写到万历皇帝,人们就会说,万历皇帝太昏庸了。而其中一个重要的铁证是什么?自然就是,当时的政府官员,实在太少了,少到政府工作都无法正常进行了。

我敢说,一个彻头彻尾的文盲,听到这种离奇的观点,肯定会大吃一惊。因为这种观点,本身就是不可思议的。因为皇帝昏庸不干活,所以政府官员越来越少了;这肯定是用屁股在思考问题吧!因为用脑袋思考问题,怎么可能会说出这种离奇的话呢?

问题是,一个有文化的人(甚至是历史学者),听到这种离奇的观点,常常就会相信它。因为这些内容,有所谓的史料支撑啊!

为什么在许多问题上,没有文化的人,竟然会比有文化的人,还具有判断力呢?大约是因为,我们学习的过程,有时候也是一个被洗脑的过程。

屁股决定大脑,屁股坐的位置不同,同样的问题,就会得出不同的结论。

用老百姓的屁股思考问题,肯定会觉得,官员多的快成灾了;问题是,用卖官、买官者的屁股思考问题,肯定会觉得,官员少得快国将不国呀。

总而言之,屁股决定大脑,人的屁股坐的位置不同,同样的事,就会有不同的结论。

不是有句话说得好嘛!世间万般皆下品,唯有当官好。试问芸芸众生,有几个不想当官的?

所以官员的队伍,从来都是越变越大。这是历史常识,也是社会常识。

虽然说,精简机构、精简官员,永远是政治家最喜欢高呼的口号之一。问题是,它通常只会以喊口号开始、也会以喊口号结束。因为面对一个大家都想加入的队伍,你想精简它,你的本事也太大了!

历史上有十羊九牧一说,宋代有“冗官”之说,清代有“灾官”之说,现代也有“机构臃肿,人浮于事”说法。说法虽然不同,但是意思差不多。总而言之,官员太多了。

但是,唯独在明末,因为出来一个昏庸的皇帝,所以政府官员越来越少,最后少得政府都无法正常工作了。真是怪事年年有,这种怪事,也未免怪得太离奇了。

“冗官”、“机构臃肿,人浮于事”,这两种说很好理解。清代的“灾官”,是怎么回事呢?

所谓的“灾官”,大意是说,想当官的人太多了,愿意花钱买官的人,也太多了。最后的结果,就是很多人买了一个官,而这个官,常常只是个候补的,想递补一个实缺,常常不知要等到牛年马年。所以,有人当了十七八年的候补官员,还是没有熬到头。更主要的是,他没有补到实缺,自然没有机会捞钱。问题是,虽然没有补实缺,却也需要维持官员应有的体面、门面,所以这官自然是越当越穷。当官当到这种境界,实在是一种灾难了。

《官场现形记》说:“通天下十八省,大大小小候补官员,总有好几万人。”

你看看,大家为了当个官,是多么的不容易。你看看,成千上万的人,徘徊在官场之外,就是等着补个实缺。皇帝竟然不积极想办法,给他们解决工作岗位问题,他们能不着急吗?他们能不骂娘吗?

幸好,大清帝国对言论的管制,比较到位。否则,这样多的候补官员,徘徊在官场之外,肯定也会大骂大清皇帝昏庸了。

总而言之,政府官员少得,早就不够用了,官员天天忙的要死要活。而这个昏君,却不让我们这些候补官员,赶紧进入官场为国效力。真不知道,这个昏君天天呆在宫里干什么?

以前看到戈培尔说,谎言千遍成真理,我一直以为只是夸张的说法。因为谎言说一万遍,它也是谎言啊。

后来,我终于发现,这一切太有可能了。因为一个人学历史时,稍微有点怀疑精神,就会有无数人深恶痛绝反对你。总而言之,你就是个民科!再总而言之,你这是在发明历史!再总而言之,你有史料吗?

在没有网络的时代,话语权通常就被一些既得利益集团控制着。在这种背景下,各种离奇的言论,自然会被他们天天讲、月月讲、年年讲。讲的久了,人们自然深信不疑了。

因为类似的原因,现在的历史学者、历史爱好者,在说万历皇帝昏庸时,都会把当时官员太少,当成万历皇帝昏庸的铁证之一。

其实呢?一个人拿这种事证明万历皇帝昏庸,还不如证明,他们看书的时候,常常连脑子也不过。

看到民科泪痕春雨发出这种惊人怪论,难免会有许多历史学者、爱好者气得暴跳如雷。因为什么史料也没有,你就敢怀疑史学界的定论?你就是一个民科,你就是一个历史发家家!

问题是,就算有人能把史料堆积成山,想让我相信,某年某月出了一个昏君,于是政府官员变得越来越少,少得都不能正常工作了,我也不会相信的。

这就好像,皇帝什么衣服也没有穿,就算人们都说他穿着华贵的衣服,他也是什么衣服都没穿啊!

孙丕扬当吏部尚书的时候,看到政府官员变得越来越少,就认为自己这个吏部尚书,当的太失败了。于是,孙尚书就一连递交了二十多份辞职报告。总而言之,如果皇帝不想办法扩大官员队伍,他这个吏部尚书,就辞职不干了。

身为主管人事工作的吏部尚书孙丕扬,对于在其位不谋其政,无力扭转缺官不补的局面,深感愧疚,接连二十次请求辞职,企图改变缺官不补的情况。(摘自樊树志《万历传》)

按官场惯例,孙丕扬为了官场共同利益,愿意和皇帝演这种对手戏,大家自然会陪他一块出演的。

总而言之,忧国忧民的孙尚书,为了充实官员队伍,不惜拿辞职威胁皇帝。大家肯定要哭着喊着,挽留这个一心为国为民的孙尚书。

当然了,大家还会用煽情的语调,对皇帝说。因为官员越来越少,忧国忧民的孙尚书,都不想继续工作了。为了挽留忧国忧民的孙尚书,您说什么,也得让更多的人,加入官员的队伍。

当然了,官员还会用忧国忧民的语调,对皇帝说。现在大明帝国,从中央到地方,官员都是严重不足。长此以往,肯定会国将不国的。为了国家、民族、百姓,您说什么,也得让更多的人,加入官员的队伍。

以前学历史,看到一些昏君的所作所为,特别生气,觉得自己坐在那位置上也不至于像他们那么糟。后来书看多了,发现自己想错了,生来就是坏蛋,生来就不把祖宗基业当回事的人,是极极个别的。大部分皇帝还是想好好干的。

具体到万历身上也一样。开始他特别兢兢业业的工作,国家治理的也还不错,至少在他的认知框架里是不错的。

后来因为和张居正的矛盾,还有立储风波,万历来了个一百八十度大转弯,从一个勤快皇帝变得几十年不理朝政。到底发生了什么让他变了?

我觉得一个是职业倦怠。这个很容易理解,当今我们每个中年人都会有这种感觉,更何况万历对权力的欲望不是太浓厚,更增加了他的厌恶感。

再一个是深深的无奈感。明朝文官有多刚硬我们都清楚,每天面对这么一群人,试问有谁不觉得压力山大?尤其在争国本事件中,万历被深深伤害到了,他觉得这群人已经开始参与他的家事了,于是他决定报复,以几十年不上朝的方式。个人猜测他应该是这么想的:你们这帮臣子不是张嘴闭嘴都是为了国家吗,现在你们把国家的核心人物都逼迫罢工了,你们的居心昭然若揭了吧。这就是万历的痛苦。

最后就是万历的逆反心理。张居正做老师的时候,对他管教严格,等张居正去世以后,为了弥补当初的不自在,他自然会反其道而行之。

总结一下就是万历不是个坏人,但比起祖辈,他太软弱了。

万历皇帝,明神宗朱翊钧的年号,此年号共使用48年,是明朝所使用时间最长的年号。明神宗在位前十年,由母亲李太后代为听政,之后太后则将一切军政大事交由张居正主持裁决,实行了一条鞭法等一系列改革措施,社会经济持续发展,对外军事也接连获胜,朝廷呈现中兴气象,史称万历中兴。

不过明神宗在明代皇帝中的名声不是太好,提到他往往就会想到几十年不上朝,对政事也可以说是“玩忽职守”。整体而言,神宗确非明君,但其在位时间长久,也做过几件较为出彩的事情,其中援朝鲜挫倭寇是他一生中最拿得出手的政绩。

神宗皇帝决策东征倭寇,及时果断,否则不仅朝鲜不保,而且辽东、山东和东南沿海将永无宁日。这场战争虽然耗费了明朝的巨额财力,却换来了边境的长期安宁,它的意义是不可低估的。

万历皇帝,个人认为是比较奇葩的一个皇帝,他身后的荒唐事也有很多。纵观中国的历史,从来没有不上朝达几十年之久的皇帝。但就是这么一个万历皇帝,不上朝还能做到对外战争胜利,仅此一人而已。所以就个人来说,万历皇帝的功绩是不可磨灭的。